2025年「1月の振り返りと2月の準備」

社会保険労務士の北光太郎です。

2025年(令和7年)になり、離職票の受取がマイナポータルで可能になり、労働者死傷病報告の電子申請が義務化されるなど、労務業務のデジタル化がますます進んでまいりました。

2025年4月には育児介護休業法に大きな改正があり、2月は人事労務担当者の皆様にとって新年度に向けた準備期間となるでしょう。

本記事では、2025年1月の振り返りと2月の準備として皆様の業務に活用できるようなトピック6個をご紹介します。ご参考になれば幸いです。

1月の振り返り

【1】「養育特例」手続き時の添付書類が省略

参考ニュース:日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」

養育特例(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)とは、3歳に満たない子を養育するために標準報酬月額が下がった場合に、将来の年金額に影響しないよう子が3歳に達するまでの期間について従前の標準報酬月額とみなして将来の年金額を計算する制度のことです。

2025年1月より、養育期間標準報酬月額特例申出書を提出する際の添付書類に関する要件が変更され、手続きが簡素化されました。この改正により、申請者の負担が軽減されると期待されます。

これまでの手続きでは、以下の添付書類が必要とされていました。

- 戸籍謄本または戸籍抄本の原本

- 住民票の写しの原本(※「写し」とはコピーではありません)

従来、戸籍謄本や戸籍抄本(または戸籍記載事項証明書)の原本は、申出者と養育する子の身分関係を証明するために必須でしたが、今回の改正により、一定の条件下で省略が可能となりました。

添付書類が省略できる条件は以下の通りです。

- 申出者と養育する子が日本の戸籍を有していること

- 申出者と養育する子の個人番号が申出書に記載されていること

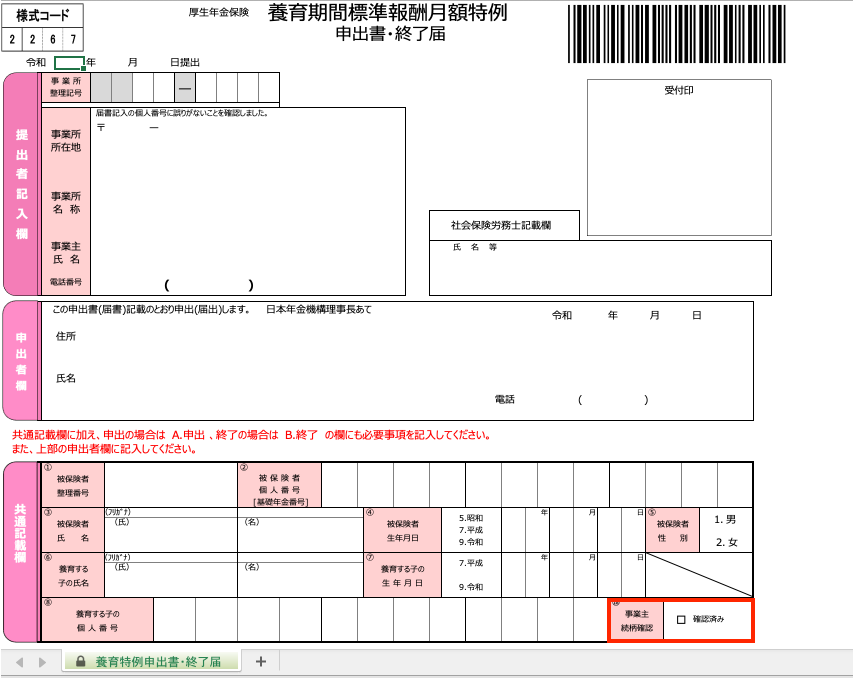

- 事業主が戸籍謄(抄)本等で、申出者と養育する子の身分関係を確認し、申出書の指定欄「□確認済み」にチェックを入れること(下記の画像の赤枠部分)

(引用)厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(エクセル)

なお、住民票の写しについては申出者と養育する子の個人番号の記載があれば省略可能です。

これまで養育特例の手続きでは添付書類の取得に時間を要していましたが、要件を満たせば必須の添付書類がなくなります。会社側としても養育特例の手続きがしやすくなりますので、申出が可能な従業員には積極的に案内をしましょう。

【2】初任給30万円台続々 人材獲得競争が激化

参考ニュース:https://www.jiji.com/jc/article?k=2025011100426&g=eco

近年、大手企業を中心に初任給を30万円台に引き上げる動きが加速しています。これは深刻化する人手不足の中で、優秀な若手人材を確保するための戦略とされています。

初任給引き上げの動きに伴い、企業内部では給与体系や人事制度の見直しが求められています。給与テーブルや職務記述書、人事考課規程、評価制度設計とそのマニュアルなどの変更を検討する必要があります。ただし、給与や人事制度の改定は、組織内の公平性やモチベーション維持、中長期的な人材育成戦略にも影響を及ぼすため、慎重な対応が必要です。

また、初任給の大幅な引き上げは、既存社員との給与バランスにも影響を与えるため、全社的な給与構造の再検討が不可欠です。特に、中堅・ベテラン社員のモチベーションを維持するための昇給・昇格基準の明確化や、評価制度の透明性向上が求められます。

企業の人事部門は、これらの制度変更に伴う従業員への周知や教育、労使間の合意形成など、多岐にわたる対応が必要となるでしょう。

総じて、初任給引き上げの流れは、企業の人事制度全般に大きな影響を及ぼしており、各企業は戦略的かつ総合的な視点での対応が求められています。

【3】給与デジタル払い2社目が誕生

参考ニュース:https://news.mynavi.jp/article/cashless_payment-73/

給与デジタル払い(賃金デジタル払い)は、会社から支払われる賃金(給与)を〇〇Payなどの決済アプリで受け取ることができる制度です。

2024年(令和6年)8月、QRコード決済最大手の「PayPay」が厚生労働省からデジタルマネーで賃金を支払える事業者(資金移動業者)として指定を受けました。これにより、PayPayを通じた給与のデジタル支払いが可能になりました。

そして令和6年12月13日、新たに株式会社リクルートMUFGビジネスが厚生労働省から給与デジタル払いの資金移動業者として指定を受けました。厚生労働省の指定を受けたのはPayPayに次いで2社目です。

株式会社リクルートMUFGビジネスが提供する決済ブランド「COIN+(コインプラス)」を組み込んだスマホアプリ「エアウォレット」により、QRコード決済が可能になります。

現在ではスマホ決済はすでに日常化しており、現金を使う機会は確実に減ってきています。最近の中学生は、お小遣いをPayPayで送金してもらっているという話も聞きました。このことから、今後は賃金デジタル払いを求める声は確実に増えることが予想されます。

なお、給与のデジタル払いを導入するには、労使協定の締結が必要です。労使協定には以下の事項を定める必要があります。

- 対象となる労働者の範囲

- 対象となる賃金の範囲とその金額

- 取扱指定資金移動業者の範囲

- 実施開始時期

キテラボ編集部より

規定管理DXサービス「KiteRa Biz」には、労使協定機能があります。KiteRa上において過半数代表者との合意の記録を残すことができる機能です。詳細は、こちらよりご確認ください。

また、給与デジタル払いは賃金に関わる事項の変更であるため、就業規則や給与規程等の改定が必要になります。

規程整備後は、給与のデジタル払いが可能になりますが、希望する従業員にはデジタル払いに関する必要事項の説明をしたうえで、個別に同意を得る必要があります。同意は書面ではなく電磁的記録(電子)でも可能です。

賃金の支払い方法については、アカウントに支払うのか銀行振込と同様の手続きを踏むのかなど、指定資金移動業者によって異なる可能性があります。給与デジタル払いを導入する場合は、十分に内容を確認してから事務処理を進めましょう。

(参考)厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」

2月の準備

【4】36協定の準備

参考資料:厚生労働省「時間外労働・休日労働に関する協定届 労使協定締結と届出の手引 」

36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)は、従業員を労働基準法で定められている労働時間の上限を超えて労働させるために必要な協定書です。

労働基準法では1日8時間、週40時間が労働時間の上限と定められており、この時間を超える労働は認められていません。しかし、36協定を労使で締結し、労働基準監督署に届出することで、上限時間を超えて労働(時間外労働)をさせることができます。

36協定は、多くの企業で有効期間を1年に定めているため、毎年更新が必要です。3月31日が有効期間であれば、3月中に来年度の限度時間を定め、企業と労働者代表で協定を締結しなければなりません。

36協定を締結するには、過半数組合または過半数代表者と協定を締結する必要があるため、2月中に準備を進めるとよいでしょう。

なお、有効期限が過ぎてから36協定を提出した場合は過ぎた期間は効力が失われるため、その期間は法定労働時間(1日8時間週40時間)の上限を超えられません。36協定は届出をもって有効になりますので、有効期限が切れる前に次期の届出が必要になります。

※36協定については、下記の記事でも紹介しています。

36協定の残業時間の上限は何時間?上限超えの場合の対策

36協定で定めることのできる残業時間の上限は、月45時間、年360時間までです。人事・労務関連の基礎知識から、社内規程の作成や見直しに関わる法改正の最新情報まで、専門家が幅広く発信しているメディアです...

【5】育児介護休業法改正への対応

参考資料:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

2025年4月・10月の育児介護休業法改正で実務上ポイントとなるのは、就業規則の変更と子が3歳になる前の個別周知・意向聴取義務です。

就業規則の変更については、子の看護休暇や所定外労働の制限の対象者拡大など。すべての企業で対象となる事項です。2025年4月の施行前までに就業規則の変更を完了させ、従業員に周知する必要があります。

就業規則の変更が必要な主な改正点は以下のとおりです。

- 子の看護休暇の見直し

- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 ※選択する場合

- 育児・介護のためのテレワーク導入 ※努力義務

- 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

- 柔軟な働き方を実現するための措置等

就業規則の見直しについては下記の記事でも解説していますので、合わせてご確認ください。

就業規則を定期的に見直してますか?弁護士が5つのポイントを解説

①無期転換ルール、②年5日以上の有給休暇取得義務、③ハラスメント、④育児・介護、⑤月60時間以上の時間外労働に対する割増賃金率、などの見直すべきポイントを弁護士が解説します。人事・労務関連の基礎知識か...

モデル就業規則の注意点とは!?使用者側弁護士が解説【セミナーレポート】

モデル就業規則を活用する際には、「適用範囲」「採用時の提出書類」「反社条項」「休職」「副業」などには、注意が必要です。「モデル就業規則を元に作成した就業規則を運用している」「モデル就業規則を活用したい...

また、2025年10月には1歳11ヶ月から2歳11ヶ月の子を養育する従業員に対して、個別周知と意向聴取が求められます。この意見聴取は扶養に入れてない子も対象です。

そのため、企業は扶養の情報だけではなく、全従業員を調査したうえで実施する必要があります。従業員に経緯を説明したうえでアンケート調査を行うなど、情報収集の方法を検討しましょう。また、今後入社する従業員に対しても、あらかじめ子どもの年齢や状況を確認することが必要になると考えられます。

その他、子の看護休暇や介護休暇の要件緩和に伴う労使協定の再締結や各制度の社内申出書の改定も必要になる場合もあります。2025年4月・10月の育児介護休業法改正に向けて準備を進めていきましょう。

※育児介護休業法改正の内容については、下記の資料(23ページ)でまとめています。合わせてご確認ください。

2025年施行 育児介護休業法改正

この資料でわかること 2025年4月1日施行の改正内容 2025年10月1日施行の改正内容 雇用保険法の改正内容 企業の対応が必要なこと 出生後休業支援給付金の紹介 など 2025年の育児・介

【6】有給休暇取得状況の確認と促進

参考資料:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」

従業員の有給休暇取得状況を把握し、計画的な取得を促す施策の準備。

有給休暇は、2019年4月から10日以上付与されている従業員に対し、年5日を取得させることが義務付けられています。

4月1日に有給休暇を一斉付与している企業では、3月31日が取得期限となります。2月の段階で従業員の有給休暇の取得状況を確認し、5日未満の従業員に有給休暇取得の催促をしましょう。

3月は、どの部署も繁忙期で有給休暇が取得しづらくなるため、2月中に人事労務担当者から催促することで従業員も取得しやすくなるでしょう。

なお、有給休暇の取得義務に違反した場合は労働基準法第120条により、取得させなかった従業員1人につき30万円以下の罰金が科される可能性があります。2月の段階で有給休暇を年5日取得させていない従業員がいる場合は期限までに必ず取得させましょう。

有給休暇については、下記の記事でも詳しく紹介しております。

年次有給休暇の基礎知識!取得推進のメリットや注意点を紹介

年次有給休暇とは、労働基準法39条に定められた法定の休暇制度です。人事・労務関連の基礎知識から、社内規程の作成や見直しに関わる法改正の最新情報まで、専門家が幅広く発信しているメディアです。

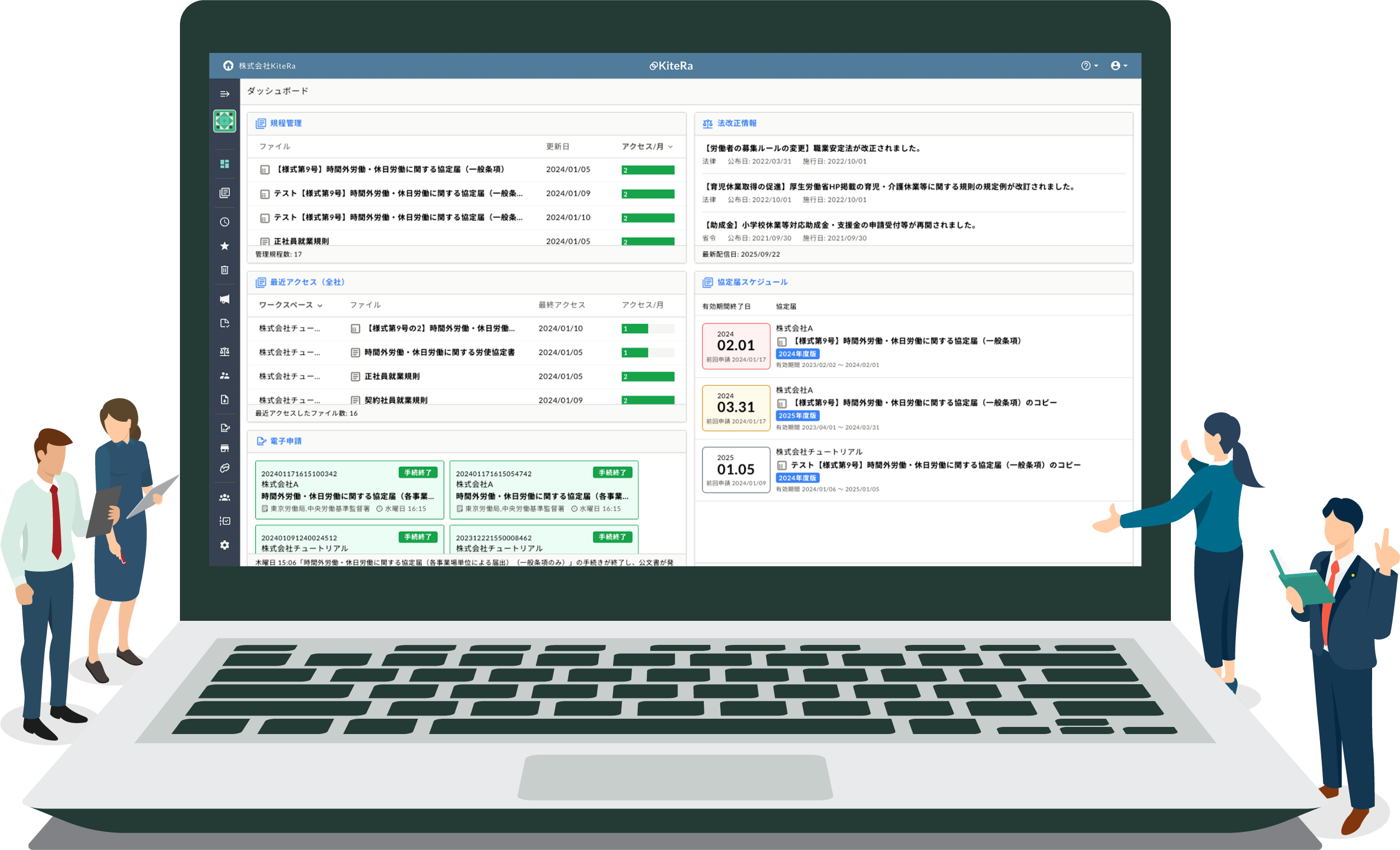

キテラボ編集部より

社内規程DXサービス KiteRa Bizは、約200規程雛形をご用意しております。雛形には条文の解説もついているため、参照しながら規程を編集することで、内容理解を深めた規程整備が簡単にできます。法改正に準拠した雛形のため、現在のお手持ちの規程と比較することで見直しポイントのチェックもできます。もちろん、2025年の育児・介護休業法にも対応しています。他にも、ワンクリックで新旧対照表が自動生成できる機能などもあります。詳細は、下記をご確認ください。

社内規程DXサービス

KiteRa Bizは社内規程や労使協定書の編集・管理のDX化を通じて、コーポレートガバナンスや内部統制の実行性を高め、企業価値の向上をサポートします。

サービスサイトを見る