2025年「3月の振り返りと4月の準備」

社会保険労務士の北光太郎です。

新年度が始まり、慌ただしい日々が続いているのではないでしょうか。

4月は多くの企業で新入社員が入社し、人事異動が行われる月です。また組織変更で社内の雰囲気もガラッと変わる企業もあるでしょう。人事労務の担当者にとっては最も忙しい月になるのではないでしょうか。

本記事では、皆様の業務に活用できるようなトピック7個をご紹介します。ご参考になれば幸いです。

3月の振り返り

【1】東日本大震災から14年。BCP策定は中小企業で遅れ

参考ニュース:https://www.yomiuri.co.jp/shinsai311/news/20250311-OYT1T50137/

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、災害やシステム障害、パンデミックなどの緊急事態が発生した際に、企業が重要業務を継続し、または迅速に復旧できるようにするための計画のことです。

東日本大震災から14年が経過する2025年(令和7年)現在、特に中小企業においてBCPの策定が遅れている状況が見られます。帝国データバンクの2024年(令和6年)の調査によると、災害などに備えて「事業継続計画(BCP)」を策定済みの企業は19.8%にとどまっており、まだ十分に整備されているとは言えません。企業規模別に見ると、大企業では37.1%が策定済みであるのに対し、中小企業では16.5%と遅れが目立っています。

災害やシステム障害は、いつどこで発生するかわかりません。企業規模に関わらず、BCPを策定しておくことが大切です。例えば、給与計算業務のマニュアル化や定期的なデータのバックアップ、アウトソーシングの活用などが対策として考えられます。

出典:帝国データバンク「事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査(2024年)」

※下記の資料(28ページ)では、「小売業」「卸売業」「情報通信業」「サービス業」「製造業」など10業種ごとにBCPに記載したい項目を紹介しています。BCPの作成事例も豊富に紹介しています。

事業継続計画(BCP)の概要を解説

この資料でわかること BCPと災害対策の違い BCPを策定するメリッ ト 業界ごとのBCPの特性・具体例 BCPの作成方法 など 2024年1月の「能登半島地震」や8月の「南海トラフ地震臨時情

【2】出張旅費規程の見直しについて

参考ニュース:https://www.rodo.co.jp/news/186679/

財務省は、国家公務員の出張時に支給する宿泊費の上限を定める改正省令案を公表しました。これにより、課長級以下の職員が国内出張する際の宿泊費上限額が都道府県ごとに12段階に設定され、最も高い1万9000円は東京など3都府県に適用されます。

【3】「健康経営銘柄・健康経営優良法人2025」が決定

参考ニュース:https://www.hrpro.co.jp/trend_news.php?news_no=3562

経済産業省は2025年3月10日、「健康経営銘柄2025」の選定企業と「健康経営優良法人2025」の認定企業を発表しました。 健康経営銘柄・健康経営優良法人の認定制度は、従業員の健康管理を経営的視点で捉え、戦略的に取り組む企業を評価し見える化することを目的としています。

今回の認定では、大規模法人部門で3,400法人、中小規模法人部門で19,796法人が選ばれました。特に中小規模法人部門では、新設された「ネクストブライト1000」により、認定企業が3,063社増加しています。企業が従業員の健康管理を重視し、健康経営に取り組むことが社会的に評価される傾向が強まっていることが示されているといえます。

【4】賃上げ平均5.46%、2025年春季労使交渉の回答

参考ニュース:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA07BR40X00C25A3000000/

2025年春闘での連合の第1回回答集計結果によると賃上げ率の平均が5.46%となり、前年の5.28%から0.18ポイント上昇しました。この賃上げ率は34年ぶりの高水準となり、特に中小企業の賃上げ率が5.09%と、33年ぶりに5%台に達した点が注目されます。

ベースアップと定期昇給を区別できた649組合では、ベースアップによる賃上げ率が3.84%と、前年より0.14ポイント上昇しました。規模別に見ると、300人未満の中小企業の賃上げ率が0.67ポイント上昇し、大企業(300人以上)の0.17ポイントを上回っています。

日本労働組合連合会は、今回の交渉で中小企業の賃上げを6%以上とする目標を掲げ、大企業との格差縮小を目指しました。今後、中小企業が4〜5月の交渉ピークに向けて、どこまで賃上げの勢いを維持できるかが焦点となります。

こうした賃上げの背景には、人材確保の必要性が高まっていることが挙げられます。帝国データバンクの調査によると、人手不足や人件費の高騰を理由に法的整理(負債額1,000万円以上)に至った企業は2024年に342件発生し、前年比3割増となりました。2014年と比較すると約5倍に増加しており、企業にとって賃上げによる人材確保が経営の存続に直結することが伺われます。

出典:帝国データバンク「従業員退職型の倒産動向(2024年)」

4月の準備

【5】高年齢者雇用安定法の改正と高年齢雇用継続給付金の縮小

参考ニュース:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html

2025年4月より、これまで労使協定により継続雇用制度の対象者を限定できていた経過措置が終了し、希望者全員が65歳まで働けるようにしなければなりません。これは定年を65歳に引き上げる義務ではなく、継続雇用制度の適用範囲が拡大されるものです。企業が定年を定める場合は、60歳以上とすることについては変更ありません。

また、2025年4月には高年齢雇用継続給付金の支給率が縮小されます。これまでは賃金の最大15%が支給されていましたが、2025年4月1日以降に60歳に到達する方については、支給率が最大10%に縮小されます。給付率が縮小される背景には、年金支給開始年齢の引き上げに対応するための経過的支援策としての役割を終え、高年齢者の処遇改善を企業が主体的に進めることを促す狙いがあります。

出典:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

【6】育児休業給付金の延長手続きが厳格化

参考ニュース:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html

育児休業給付金は、保育所に入所できないなどの場合は子どもが最長で2歳になるまで延長して受給することができます。これまでは、市区町村の発行する「入所保留通知書」などにより延長の要件を確認していましたが、2025年4月より、「入所保留通知書」の確認に加えて「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」と「保育所等の利用申し込み時の申込書の写し」が必要になります。

この改正の背景には、保育所等への入所意思がないのにも関わらず、育児休業給付金を延長するために申し込みを行う人がいるためです。結果的に意に反して保育所等への入所が内定となった場合の対応も発生してることから、延長手続きが厳格化されました。

出典:厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」

※下記の記事でも詳細に解説しています。

「育児休業給付金の延長手続き」厳格化に伴い、企業側が準備すること

延長手続き厳格化の内容と延長に必要な書類について、社労士が解説します。企業が対応すべきことも紹介しますので、改正に向けて対応しましょう。

【7】組織変更・人事異動に伴う手続き

新年度が始まる4月は、多くの企業で組織変更や人事異動が行われます。給与改定や非管理職・管理職への昇格・降格、人事異動に伴う住所変更など、人事労務担当者にとって最も忙しい時期となるでしょう。

特に人事関係のシステムを活用している場合は、システムの組織更新作業も必要となります。システムの情報に誤りがあると給与計算や勤怠管理に影響がでる可能性があるため、早めに準備をして更新することを心がけましょう。

キテラボ編集部より

いかがだったでしょうか?

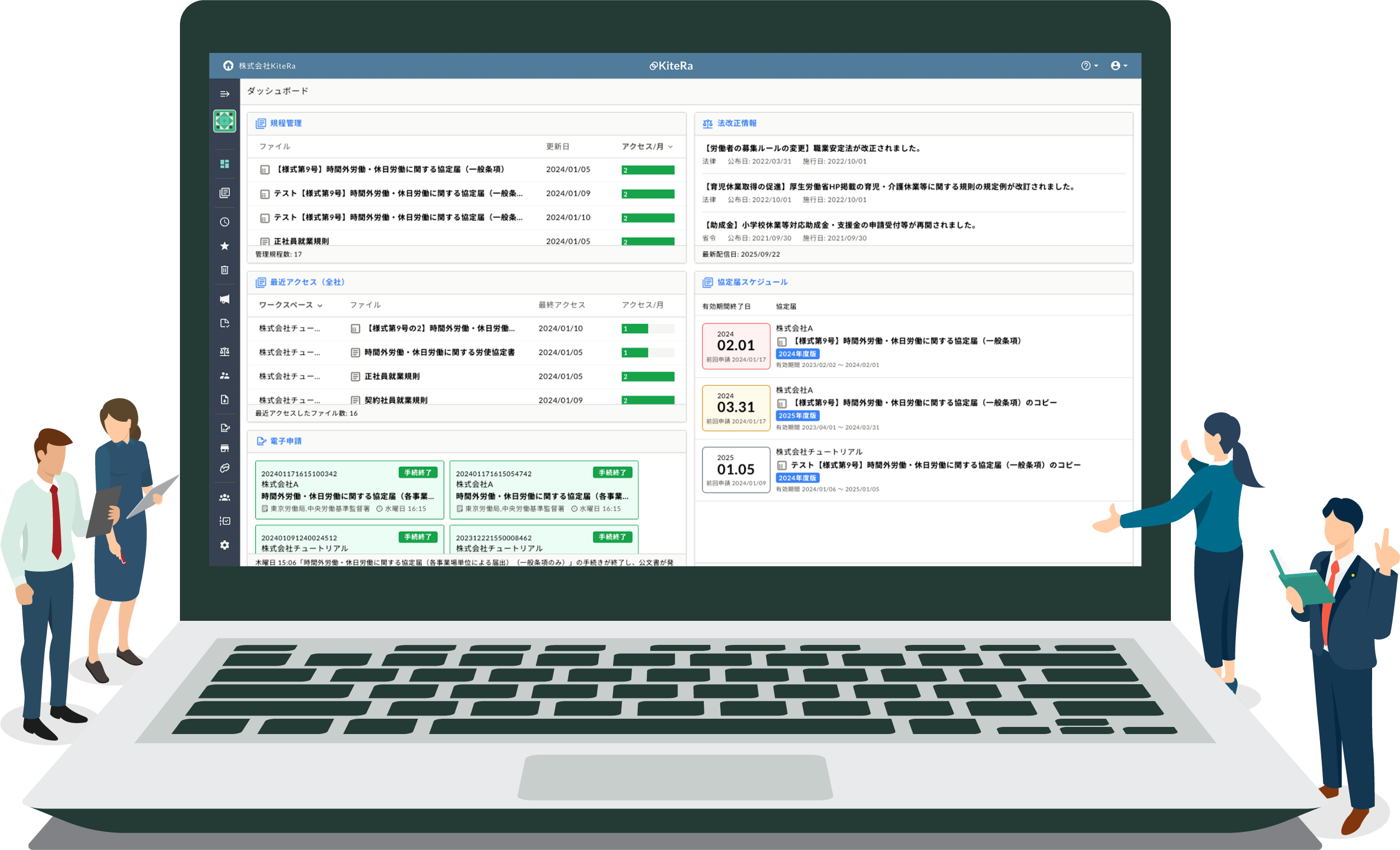

社内規程の見直し、組織変更に伴う就業規則の変更などは、どうしても後回しになりがちだと思います。社内規程DXサービス KiteRa Bizは、人事労務担当者の業務効率化を推進します。雛形には条文の解説もついているため、参照しながら規程を編集することで、内容理解を深めた規程整備が簡単にできます。法改正に準拠した雛形のため、現在のお手持ちの規程と比較することで見直しポイントのチェックもできます。もちろん、2025年の育児・介護休業法にも対応しています。他にも、ワンクリックで新旧対照表が自動生成できる機能などもあります。KiteRa Bizの詳細を知りたい方は、下記をクリックください。

社内規程DXサービス

KiteRa Bizは社内規程や労使協定書の編集・管理のDX化を通じて、コーポレートガバナンスや内部統制の実行性を高め、企業価値の向上をサポートします。

サービスサイトを見る