障害者雇用率の引き上げについて【2024年重要トピック】

株式会社KiteRa エキスパートグループの町田幸枝(株式会社KiteRa)です。

障害者の法定雇用率が2024年4月から引き上げられました。障害者を雇用する事業主の範囲が広がり、障害者の算定方法も変更となりました。本記事では、改正の背景から実務上の手続きや注意点まで、幅広くご紹介します。

改正の概要

2022年12月の障害者雇用促進法改正により、2024年4月から障害者の法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられ、あわせて対象事業主の範囲も拡大されました。今後この法定雇用率は、2026年7月にかけて段階的に引き上げられることとなっています。

また、これまで週20時間未満の短時間労働者は実雇用率の算定対象外とされていましたが、2024年4月からはこの算定方法が変更され、週10時間以上20時間未満の重度の身体・知的傷害者、精神障害者(以下「特定短時間労働者」)を0.5としてカウントすることが可能となりました。

改正の背景

政府は「障害に関係なく、希望や能力に応じて誰もが職業を通じた社会参加のできる共生社会の実現」という理念のもと、企業における障害者雇用の促進に取り組んできました。

障害者雇用者数の数は2000年以降着実に増えており、2023年12月に厚生労働省が公表した「障害者雇用状況の集計結果」では、民間企業に雇用される障害者は実雇用率と共に過去最高を更新する結果となっています。

| ~令和5年 障害者雇用状況の集計結果より抜粋~ <民間企業>(法定雇用率2.3%) ● 雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。 ・雇用障害者数は64万2,178.0人、 対前年差2万8,220.0人増加、対前年比4.6%増加 ・実雇用率2.33%、対前年比0.08ポイント上昇 ● 法定雇用率達成企業の割合は50.1%、対前年比1.8ポイント上昇 |

一方で、法定雇用率の達成率という点においては50%程度に留まっており、さらに未達成企業のうち58.6%は障害者を1人も雇用していないという課題も浮き彫りとなりました。

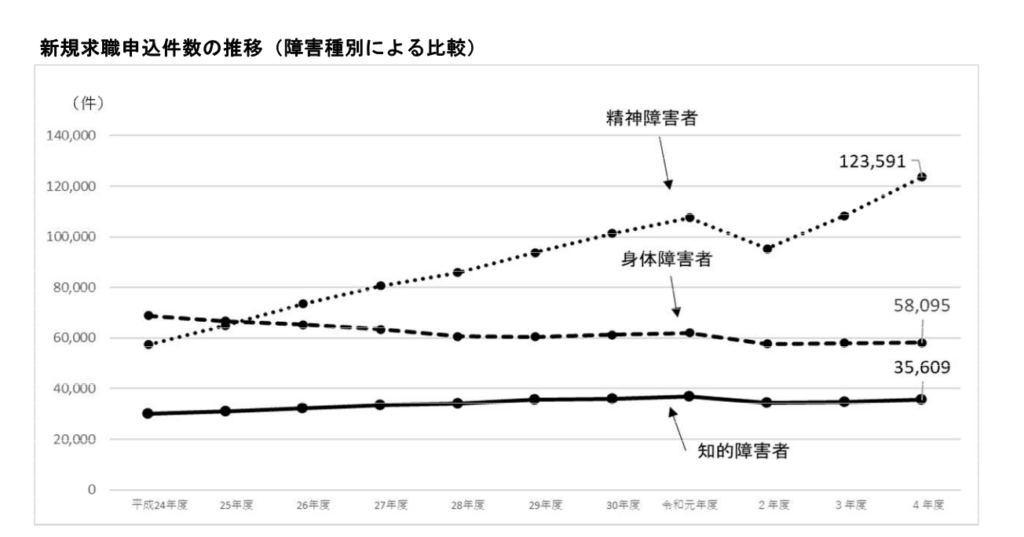

また、下のグラフによると、ここ数年で発達障害を含む精神障害者の求職件数が身体障害者や知的障害者に比べて増加傾向にあることがわかります。精神障害者の平均勤続年数は身体障害者や知的障害者と比べて低いというデータも出ていることから、職場での適応についても課題が見られるところです。

(出典)厚生労働省|令和4年度ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況などの 取りまとめ

以上のような現状を見据え、障害者雇用促進法の改正においては、更なる障害者雇用の促進を図ることを目的に、法定雇用率の段階的引き上げや特定短時間労働者における実雇用率の算定方法の見直し等が行われることとなりました。

改正の詳細

(1)障害者法定雇用率の段階的引き上げ

一定規模の従業員を雇用する事業主には、法定雇用率以上の障害者を雇用することが義務づけられており、これを「障害者雇用率制度」といいます。

2024年3月までは、従業員が43.5人以上の民間企業を対象に2.3%の法定雇用率が設けられていましたが、2024年4月からはこれが2.5%に引き上げられました。

| 2023年度 | 2024年4月 | 2026年7月 | |

|---|---|---|---|

| 民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |

| 対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |

(参考)障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化についてを元にキテラボ編集部が作成。

上の表は2022年から2026年にかけて行われる法定雇用率の引き上げについてまとめたものです。此度の法改正では、雇入れに係る対応を考慮した経過措置が設けられており、2023年度は2.3%に据置きという措置がとられていました。2024年4月からはこれが段階的に引き上げられ、2026年7月には2.7%となることが決定しています。さらに、これにあわせて対象事業主の範囲も拡大されます。

◆障害者雇用率制度に適用される障害者とは

障害者雇用率制度に適用される障害者は、次に該当する者となります。

| 種類 | 身体障害者 | 知的障害者 | 精神障害者 |

|---|---|---|---|

| 確認方法 | 地方自治体から交付される「身体障害者手帳」 | 地方自治体から交付される「療育手帳」「愛護手帳」、専門機関等による判定書 | 地方自治体から交付される「精神障害者保健福祉手帳」(2年更新) |

(参考)愛知労働局|令和5年障害者の雇用のために 障害者の雇用状況と支援 P3を元にキテラボ編集部が作成。

雇用率の算定に適用される障害者の要件は、障害者手帳を保持していることです。

障害者手帳には大きく分けて上記の3種類がありますが、要件に満たない場合は障害者雇用率の算定対象外となるため、注意が必要なことの一つです。

◆障害者雇用納付金制度

障害者雇用納付金制度は、障害者の雇用水準の引き上げ及び障害者の雇用に対する事業主の経済的負担の調整を図ることを目的とした制度です。

これにより、法定雇用率が未達となった企業には納付金を納める義務が生じます。対象となるのは常時雇用する労働者が100人を超える企業で、これに該当する企業は毎年度納付金の申告が必要となります。

一方、障害者を多く雇用する企業に対しては調整金や報奨金・各種助成金が支給されます。2024年4月からは障害者雇用の質の向上と事業主支援を目的に、この助成金の新設・拡充が行われました。

(参照)「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構|障害者雇用納付金」

(2)特定短時間労働者の実雇用率算定方法の変更

冒頭で述べたように、2024年3月まで、障害者実雇用率算定の対象は週20時間以上の労働者に限られていました。しかし、障害特性により長時間の勤務が困難なケースの考慮や、障害者の雇用機会の拡大を図るといった観点から、2024年4月より、週10時間以上20時間未満で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者について、1人をもって0.5とカウントすることが可能となりました。

具体的な算定方法については、下の表をご覧ください。

※今回の改正により、週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対して支給されていた特例給付金は2024年4月1日をもって廃止となっています。

雇用率制度における算定方法(太字が措置予定の内容)

| 週所定 労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上30時間未満 | 10時間以上20時間未満 |

|---|---|---|---|

| 身体障害者 | 1 | 0.5 | – |

| 身体障害者(重度) | 2 | 1 | 0.5 |

| 知的障害者 | 1 | 0.5 | – |

| 知的障害者(重度) | 2 | 1 | 0.5 |

| 精神障害者 | 1 | 0.5 ※ | 0.5 |

(参考)厚生労働省|算定対象となる労働者の範囲や算定方法を元にキテラボ編集部が作成。

| ※週20時間以上30時間未満の精神障害者の算定特例の延長 2023年5月1日施行の「週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者について、雇入れからの期間に関係なく1カウントとして算定できる」という特例措置は、当分の間延長されます。 【要件】 精神障害者である短時間労働者で、下記の要件にすべて該当する場合 ・新規雇入れから3年以内または精神障害者保険福祉手帳取得から3年以内の者 ・2023年5月1日までに雇入れられ、精神障害者保険福祉手帳を取得した者 |

人事労務担当者が対応すること

【1】必要な雇用障害者人数の把握

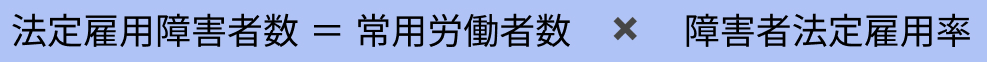

◆法定雇用障害者数の算定

各企業において必要な法定雇用障害者数は、次の計算式により算出します。

例)常時雇用している労働者が115人の場合

115人× 2.5%(法定雇用率)=2.875人 ⇒ 2人(※小数点以下切り捨て)

※法定雇用障害者数は、1人未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた値になります

| ※常時雇用している労働者とは、以下のいずれかの者をいいます。 ①期間の定めなく雇用されている者 ②一定の期間を定めて雇用されている者であって、その雇用期間が反復更新されて、事実上①と同等と認められる者。即ち、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者、または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者 ③日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されて事実上①と同等と認められる者。即ち、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者、または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者 |

◆雇用率算定の特例

障害者雇用率制度によって、障害者の雇用機会の確保は各事業主ごとに義務付けられていますが、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社(=特例子会社)を設立し、かつ一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定することができます。

また、特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、企業グループによる実雇用率の算定が可能となります。

この「特例子会社制度」の他にも「企業グループ算定特例制度」等がありますが、制度の詳細については下記の資料をご確認ください。

・特例子会社制度:(参照)厚生労働省|「特例子会社」制度の概要

・企業グループ算定特例制度:(参照)厚生労働省|「企業グループ算定特例」(関係子会社特例)の概要

【2】障害者雇用に向けた体制の整備と取り組み

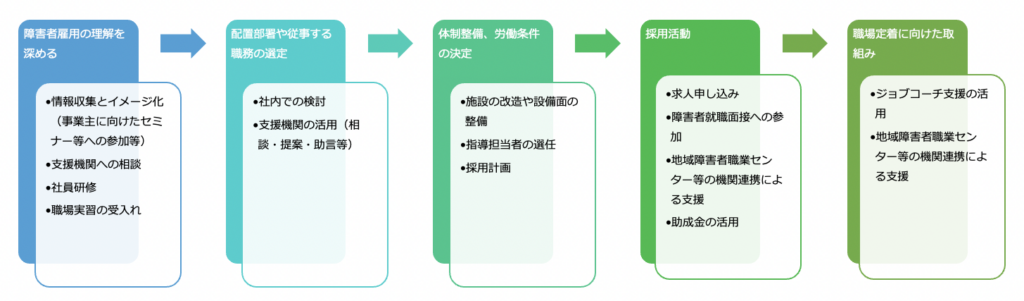

障害者を雇用するにあたっては、計画を立てて慎重に進めていくことが重要です。単に募集・採用・受入れ体制の整備だけを行えば良いというものではなく、採用後の定着やトラブル回避に向けた取り組みも必要となってきます。

例えば、実際に障害者と共に働くのは現場の従業員であるという観点から、受入れを行う部署の理解と協力は不可欠な要素となります。このように、障害者に対する職場の理解を深めることも取り組むべき課題のひとつだといえます。

事実、従業員の理解が得られず採用が思うように進まない場合や、いざ採用したものの、慣れない環境による体調の変化や人間関係等の問題により、思うように定着しないといったことはよく耳にするケースです。

下記に、障害者雇用における取り組み例を記載しました。これはあくまで一例であり、業種や業態等によっても取り組む内容は異なってきます。したがって、実際に障害者雇用を導入する際は、他社の事例等も参考に、必要に応じて支援機関のサポートも受けながら取り組んでいくことをおすすめします。求職者の紹介から採用後の定着に向けたサポートを行う機関もありますので、積極的に利用してみてはいかがでしょうか。

(参照)厚生労働省|障害者雇用好事例集

障害者雇用の流れと取組み(イメージ)

(参考)「厚生労働省|障害者雇用のご案内」を元にキテラボ編集部が作成。

【3】障害者雇用における手続き・届出

◆障害者雇用状況報告

従業員40人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります。

報告にあたっては、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に基づき、適正に障害者の把握・確認に努める必要がありますのでご注意ください。

(参照)厚生労働省|プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン

◆障害者職業生活相談員の選任

障害者を5人以上雇用する事業所では、障害者の職業生活に関する相談・指導を行う「障害者職業生活相談員」を選任しなければなりません。

障害者を5人以上雇用することになったときは、その日から3か月以内に障害者職業生活相談員を選任し、その後遅滞なく管轄のハローワークへ「障害者職業生活相談員選任報告書」を届け出る必要があります。

障害者職業生活相談員選任報告書に記載すべき事項は次のとおりです。

・障害者職業生活相談員の氏名

・障害者職業生活相談員の資格を明らかにする事実(※障害者職業生活相談員の資格認定講習修了者等)

・当該事業所の労働者数と、当該労働者のうちの障害者数

◆障害者雇用推進者の選任(※努力義務)

従業員40人以上の事業主は、次の業務を行う「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません(例えば人事労務担当者の部長クラス等)。

| <障害者雇用推進者の業務> ・障害者の雇用と促進を図るために必要な施設 ・設備の設置や、その他の諸条の整備を図るための業務 ・障害者雇用状況報告の業務 ・障害者である労働者を解雇した場合の公共職業安定所への届出の業務 ・障害者雇入れ計画の作成命令等を受けた場合の公共職業安定所との連絡、計画の作成と円滑な実施に関する業務 |

◆障害者を解雇するときの届出(解雇届)

障害者を解雇しようとする場合は、その旨を速やかに管轄のハローワークに届け出なければなりません(ただし、労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合や、天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったことにより解雇する場合は、届出の必要はありません)。

◆障害者の虐待防止に関する事業主の責務

障害者虐待防止法により、障害者を雇用する事業主は、障害者虐待を防止するため次の措置を講ずる必要があります。

| <障害者虐待の防止のための措置> 1.労働者に対する研修の実施 2.障害者やその家族からの苦情処理体制の整備 |

なお、使用者による障害者虐待は、次のことが該当します。

(出典)愛知労働局|令和5年障害者の雇用のために 障害者の雇用状況と支援 P35

実務上の注意点

今般の障害者法定雇用率の引き上げ、特定短時間労働者の実雇用率算定方法の変更や助成金の新設・拡充に加え、2025年4月からは除外率(※)の引き下げ実施が決定しており、この除外率は今後も段階的に引き下げられていくことが予想されています。

このように障害者雇用施策が促進される中で、昨今、「障害者雇用ビジネス」と呼ばれる障害者雇用を代行するサービスを提供する企業も出始め、法定雇用率の達成だけを目的に、安易に利用する企業が増えることが懸念されています。これに対して厚生労働省は、障害者ビジネス業の実態把握と利用企業に対する必要な助言・支援に既に乗り出し始めています。

今後も拡大化が予想される障害者雇用においては、このような情勢も鑑みつつ、適正に取り組んでいく必要があるといえるのです。

(※)除外率制度:障害者の就業が困難と認められる業種について、障害者の雇用義務を軽減するために設けられた制度。雇用労働者数を計算する際、業種ごとに定められた除外率に相当する労働者数が控除される。例/建設業・鉄鋼業等(10%)、警備業・港湾運送業(15%)、鉄道業・医療業等(20%)・・・etc

まとめ

2024年4月直前まで、新ルールへの準備で大忙しだったと思います。人事担当者としては一息つきたいところですが、今後も社内への周知や、勤怠管理のチェックなどが大切になります。

さらに、2024年は6月に定額減税、10月に社会保険の適用拡大などを控えている事業所もあるでしょう。日常業務をこなしつつ、新ルールへの対応は大変なことだと思いますが、対応漏れがないよう気をつける必要があります。キテラボからも皆さまのお役に立つような情報を発信していきますので、ぜひご活用ください。