労使紛争を防ぐ就業規則のポイントとは!?弁護士が解説【セミナーレポート】

株式会社KiteRaは2025年1月14日に「労使紛争を未然に防ぐ規程の制定ポイント」をテーマにしたWebセミナーを開催しました。TMI総合法律事務所の弁護士堀田 陽平氏が登壇しました。

本記事ではセミナー内で紹介された「トラブルになった就業規則と規定のポイント」を4つ抜粋して(下記①②③⑦)ご紹介します。録画セミナーの視聴(無料)はこちらからお申し込みいただけます。

| <録画セミナー内容> 就業規則の重要性 就業規則の規定に起因するトラブル ①試用期間に関する規定のポイント ②服務規律に関する規定のポイント ③休職に関する規定のポイント ④降格に関する規定のポイント ⑤年俸制に関する規定のポイント ⑥定年後再雇用に関する規定のポイント ⑦懲戒処分(弁明の機会)に関する規定のポイント ⑧副業・兼業に関する規定のポイント まとめ |

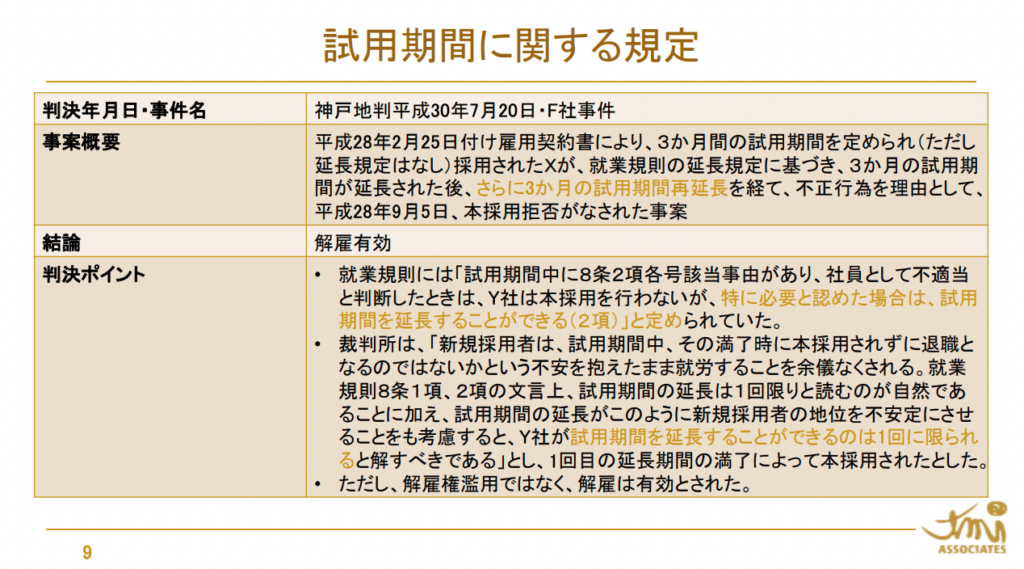

①試用期間について

トラブルになった就業規則の内容

| 試用期間中に8条2項各号該当事由があり、社員として不適当と判断したときは、Y社は本採用を行わないが、特に必要と認めた場合は、試用期間を延長することができる(2項) |

トラブルの内容

上記の事案では、雇用契約書に試用期間の延長規定が記載されていませんでした。しかし、就業規則には上記のような延長規定があり、その記載に基づいて3か月の試用期間延長が行われました。その後、さらに1回延長され、合計で6か月の試用期間延長が実施されました。

上記の規定はよく見かけるものだと思いますが、この記載について裁判所は「試用期間の延長は一回と読むのが自然だし、試用期間中の従業員は不安定な地位に置かれるので、試用期間の延長は一回に限られると解すべきなのである」と判断しました。つまり、3か月の試用期間の延長は1回目は問題ないですが、2回目は認められないということになります。

規定のポイント

| 試用期間を延長したい場合には、就業規則にしっかりと延長回数を含めて明記する |

<補足>

⚫ 本採用拒否は、容易に有効になるわけではないものの解雇権濫用よりも緩やかに判断されます。

⚫ 試用期間は、労働者にとっては不安定な期間におかれるので、その規定は限定的に解釈されます。

⚫ 試用期間の延長規定がない場合には、労働者との合意により延長することができるかについては、否定説が有力です。

※試用期間の延長については、下記の記事で詳しく解説しています。

試用期間は延長できる!?延長する際の注意点を社労士が解説

試用期間を延長するためには、【1】就業規則・雇用契約上に規定が明記してあること、【2】延長するに値する合理的な理由や事情があること、【3】常識的・妥当な長さであること、など3つの要件が必要になります。...

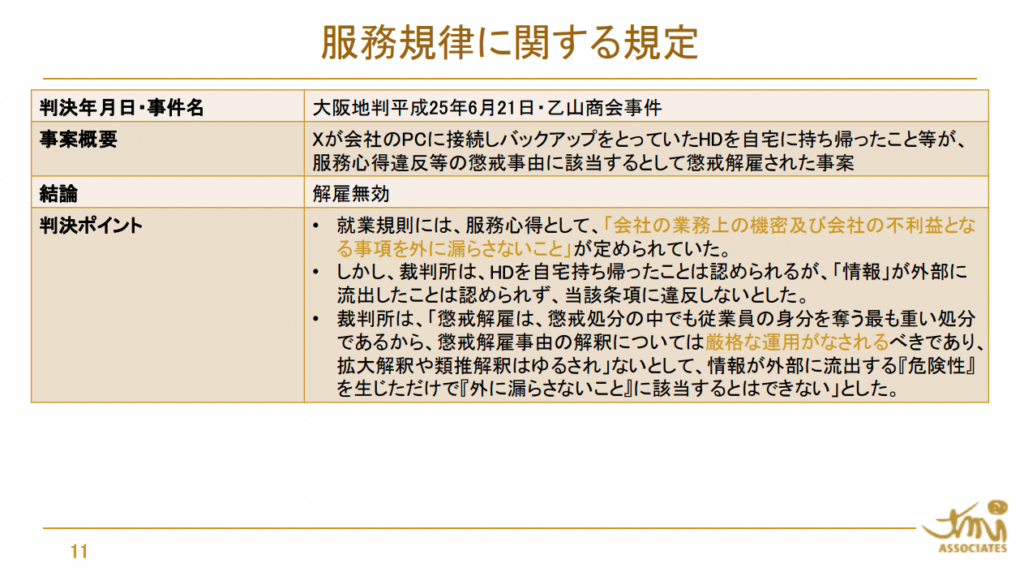

②服務規律について

トラブルになった就業規則の内容

| 会社の業務上の機密及び会社の不利益となる事項を外に漏らさないこと |

トラブルの内容

上記の事案では、従業員Xさんが、会社のパソコンに接続してバックアップを取っていたハードディスクを自宅に持ち帰りました。この行為が服務規律違反にあたるとして、会社側はXさんを懲戒解雇しました。しかし最終的に、裁判では従業員側が勝訴しています。

会社側は就業規則の規定を根拠に懲戒解雇を行いましたが、「ハードディスクを持ち帰っただけで情報を外部に漏らしたといえるのか」という点が争点となりました。

裁判所の判断は以下の通りです。

- ハードディスクを自宅に持ち帰った事実は認められる。

- しかし、情報が外部に流出した証拠はなく、「外に漏らさないこと」という就業規則の条項には違反していない。

裁判所がこうした結論に至った背景としては、懲戒解雇が従業員の身分を奪う最も重い処分であり、その解釈と運用は厳格であるべきとする考えがあります。裁判所は以下の点を重視しました。

- 懲戒解雇の解釈では、拡大解釈や類推解釈は許されない。

- 情報が外部に流出する「危険性」があっただけでは、就業規則で定められた「外に漏らさないこと」に該当しない。

会社側は「ハードディスクを社外に持ち出した時点で情報を漏らしたとみなすべき」という主張をしましたが、裁判所はこれを認めませんでした。懲戒解雇という厳しい処分を行う以上、解釈は慎重でなければならず、規定の文言の範囲を超えた解釈は認められないと判断されました。

規定のポイント

| 服務規律は、疑義のないよう明確に規定する |

<補足>

⚫ 服務規律をどのように定めるかは会社側の自由ですが、服務規律違反は懲戒事由になるように設計されているのが通常です。

⚫ 最終的には懲戒解雇の理由にもなることから、その文言は拡大解釈・類推解釈されません。

※服務規律については、下記の記事でも詳しく解説しています。

服務規律とは?社労士が労務リスクマネジメントの観点から解説

服務規律の目的や、企業独自の服務規律、服務規律の変更の手順などを社労士が解説します。人事・労務関連の基礎知識から、社内規程の作成や見直しに関わる法改正の最新情報まで、専門家が幅広く発信しているメディア...

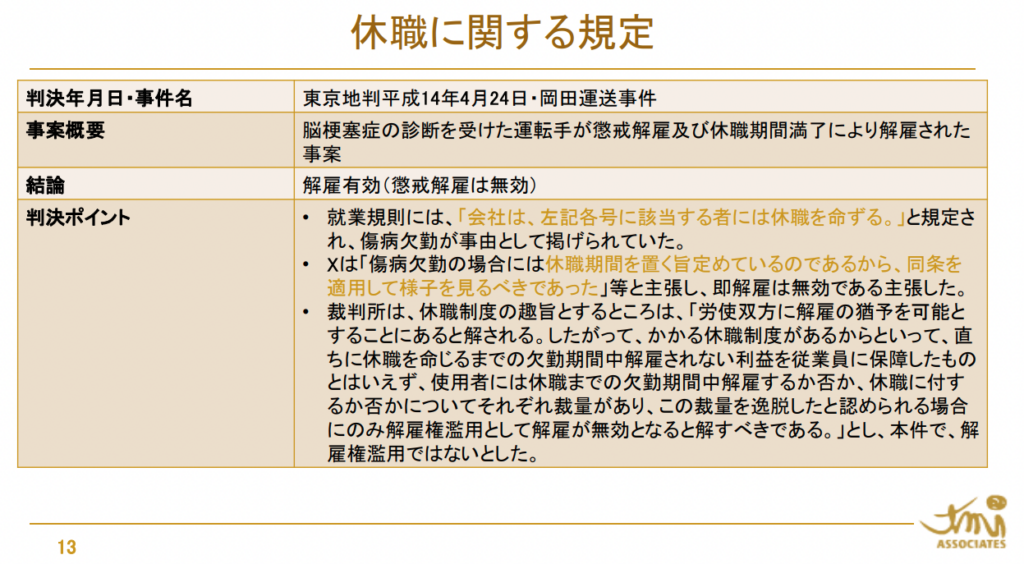

③休職について

トラブルになった就業規則の内容

| 会社は、左記各号に該当する者には休職を命ずる |

トラブルの内容

上記の事案では、脳梗塞の診断を受けた運転手が懲戒解雇および休職期間満了により解雇されました。懲戒解雇については無効と判断されましたが、今回の焦点は休職期間満了による解雇についてです。

この会社の就業規則には、「休職を命ずる」という内容が記載されており、従業員Xさんはこの規定を根拠に、「傷病の場合には会社はこれに基づき休職を命じ、それでも復職できない場合に休職期間満了後に解雇という措置を取るべきである」旨主張しました。

裁判所は、休職制度の目的について「休職制度は、労働者と会社双方に解雇を一時的に猶予するための仕組みである」と判断しました。そのため、休職制度があるからといって、必ずしも「休職開始までの欠勤期間中に解雇されない権利」が従業員に保障されているわけではありません。会社側には、休職前の欠勤期間中に解雇するかどうかや、休職させるかどうかを判断する権限があり、その権限を逸脱した場合に限り、解雇が無効となると考えるべきだとしました。

最終的に、このケースでは運転手の脳梗塞が業務遂行に重大な支障を与えると判断され、休職を経なくとも解雇がやむを得ないとされました。裁判所は、解雇権の乱用に当たらないとの結論を下しました。

規定のポイント

| 休職は必ず命じるものではないことを明記しておいた方が紛争予防にはプラスになる |

<補足>

⚫ 休職制度は法定の制度ではなく、任意の制度であるから、その制度設計には裁量があります。

⚫ 休職制度は解雇猶予制度であり、労働者にとってはメリットである反面、会社にとってはデメリットになります。

⚫ 「の場合には休職とする」、「の場合には休職を命じる」と休職が当然の規定とすると「休職を命じることが義務」と読まれかねません。訴訟では会社が勝ちましたが、紛争予防という観点からは、休職命令が義務であると読むことができる規定は避けましょう。

※休職については、下記の記事でも詳しく解説しています。

休職とは?人事労務担当者が押さえるべき注意点を解説。休職期間や賃金支払い、復職の条件など

休職とは、会社が従業員に対して、社内規程に基づき業務を免除し長期休暇を与えることです。休職を認めるかどうかは会社が判断しますが、判断基準を明確にするために社内規程を整備することが重要です。

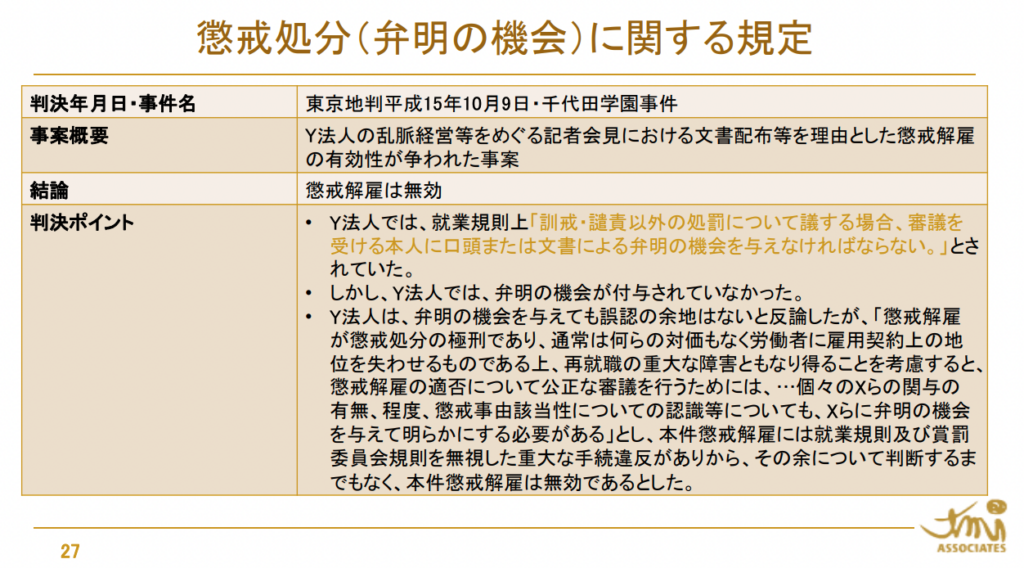

⑦懲戒処分について

トラブルになった就業規則の内容

| 訓戒・譴責以外の処罰について議する場合、審議を受ける本人に口頭または文書による弁明の機会を与えなければならない |

トラブルの内容

上記の事案では、Y法人の乱れた経営に関する記者会見で、文書を配布したXさんらに対し、Y法人が弁明の機会を与えずに懲戒処分を行いました。結果として、裁判所は懲戒解雇を無効と判断し、Y法人は敗訴しました。

詳しく内容を見ていくと、Y法人の就業規則には「訓戒・譴責以外の処罰を行う場合、対象者に口頭または文書で弁明の機会を与えなければならない」と明記されていました。しかし、Y法人はこの規定を無視し、弁明の機会を与えずに懲戒解雇としました。

会社側は「弁明の機会を与えたとしても事実関係に誤りはなく、結論が覆ることはないため、弁明の機会を与える必要はない」と主張しました。

しかし、裁判所は以下のように判断しました。

懲戒解雇は、労働者にとって雇用契約上の地位を失わせる極めて重大な処分であり、再就職の際にも大きな障害となる可能性がある。そのため、懲戒解雇の適否について判断する際には、対象者に弁明の機会を与えることが必要である。これは、公正な審議を行うために不可欠な手続きであり、事実関係を明確にするための基本的な要件である。

さらに、本件においては、就業規則および賞罰委員会規則に基づき、弁明の機会を与えることが明確に定められていたにもかかわらず、会社側はこれを怠りました。このような手続きの重大な違反がある以上、本件懲戒解雇は無効であると判断しました。

規定のポイント

| ある程度重たい処分については弁明の機会を定めてもよいが、実際に機能しない場合は、規定すべきでない |

<補足>

⚫ 弁明の機会を与えることは法律上の要件ではなく、各社の就業規則次第です。

⚫ ただし、就業規則に弁明の機会を与えると規定されているにもかかわらず、これを経ずに懲戒処分を行うことは、手続違反として懲戒処分の無効を基礎づけることになります。

※懲戒処分については、下記の記事でも詳しく解説しています。

懲戒処分をするためには?弁護士が「懲戒事由を就業規則に定める際のポイント」を解説!

懲戒処分を行うためには、懲戒事由を就業規則に定める必要があります。懲戒種別ごとに懲戒事由を定めるべきか、避けるべき表現、懲戒事由の規定例などを解説します。人事・労務関連の基礎知識から、社内規程の作成や...

キテラボ編集部より

「トラブルになった就業規則と規定のポイント」は、ご参考になりましたでしょうか??上記の記事でご紹介したように、「明記されていなかった」「記載があいまいだった」などから、トラブルに発展してしまうことも多いようです。この機会に、就業規則を見直してみることをお勧めします。

録画セミナーでは、「④降格」「⑤年俸制」「⑥定年後再雇用」「⑧副業」に関する規定のポイントも詳しく紹介しています。録画セミナーの視聴(無料)は下記よりお申し込みいただけます。

想定外のトラブルから会社を守る就業規則! 労使紛争を未然に防ぐ規程の制定ポイントを弁護士が解説

セミナー概要 近年、労使間のトラブルにより思わぬ形で多くの企業が危機に直面しています。 労使間の訴訟問題は企業のイメージに直接的な影響を与え、会社にとって大きなリスクとなります。 そして、訴訟の際は判

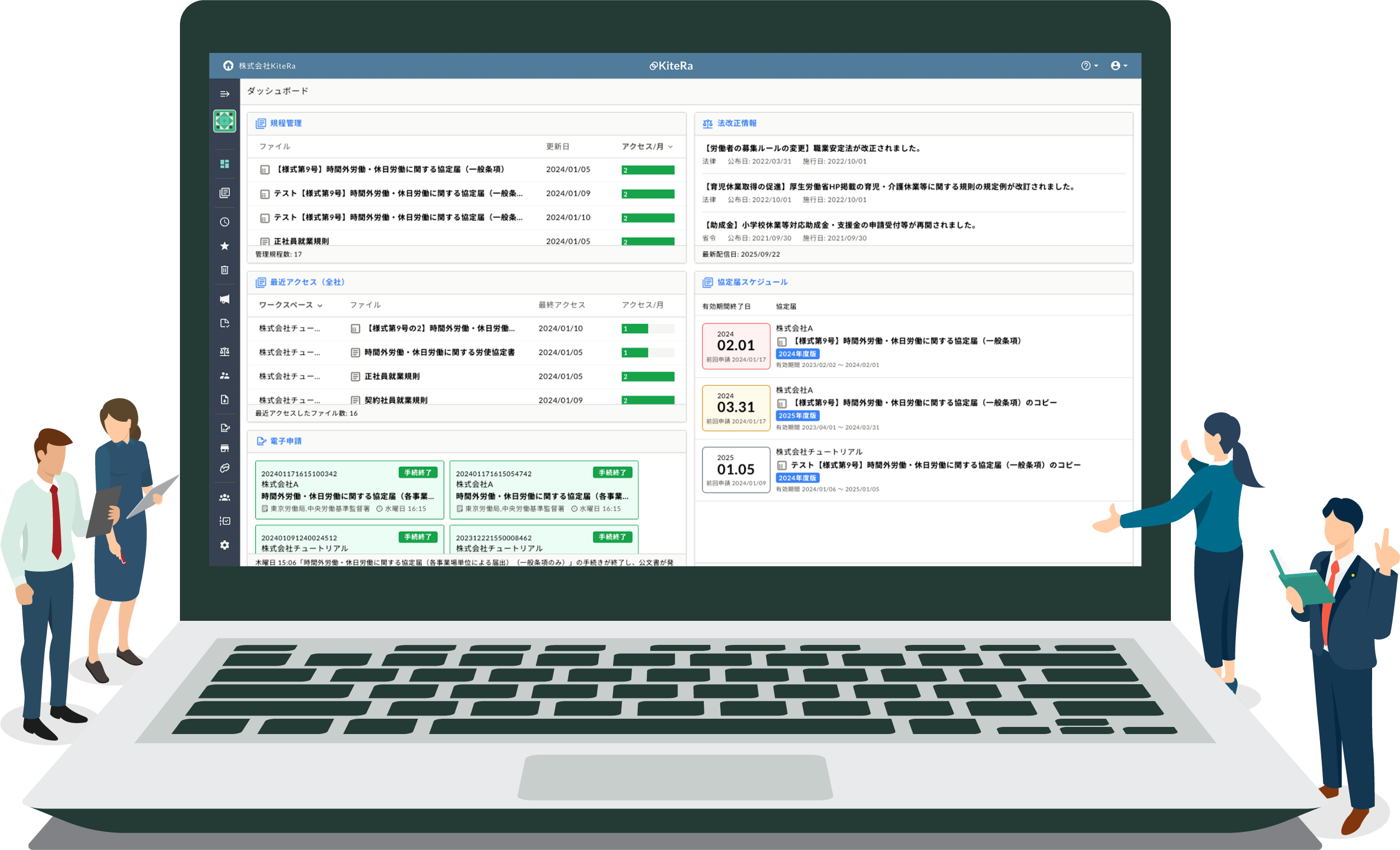

社内規程DXサービス KiteRa Bizのご紹介

社内規程DXサービス KiteRa Bizは、約200規程雛形をご用意しております。雛形には条文の解説もついているため、参照しながら規程を編集することで、内容理解を深めた規程整備が簡単にできます。法改正に準拠した雛形のため、現在のお手持ちの規程と比較することで見直しポイントのチェックもできます。もちろん、2025年の育児・介護休業法にも対応しています。他にも、ワンクリックで新旧対照表が自動生成できる機能などもあります。詳細は、下記をご確認ください。

社内規程DXサービス

KiteRa Bizは社内規程や労使協定書の編集・管理のDX化を通じて、コーポレートガバナンスや内部統制の実行性を高め、企業価値の向上をサポートします。

サービスサイトを見る