規程管理システムとは!?社労士が人事労務担当者向けにメリットを解説します

YouTubeチャンネル「社労士武久の人事労務アカデミー」を運営している社会保険労務士の武久亮介です。

昨今では様々な人事労務関連システムが世に出てきて、簡単に業務を効率化することができるようになりました。代表的なものは勤怠管理システムや、給与計算システムなどで、本記事をご覧の方も既に導入済みなのではないでしょうか。しかし、規程管理の効率化に着手できている会社は少ないように感じます。社会保険労務士として規程管理に携わっている私が、規程管理システムとはどのようなものなのか、どのような活用方法があるのかを解説します。

規程管理システムとは

規程管理システムとは、各企業が独自に定める社内ルール「社内規程」の作成・改定・管理を行うためのシステムのことです。一般的には文書作成ソフトを活用するケースが多いですが、あくまでも汎用的なツールなので規程ならではの特殊な作業に対応しにくいです。専用のシステムを使うことで、効率的かつスムーズな作業が実現できます。勤怠管理や給与計算はExcelでもできないことはないですが、より効率的な作業のためにシステムを利用することと近いかもしれません。

そもそも社内規程とは

社内規程の目的

社内規程は、社内のルールを明確化するために定めます。会社という組織で活動する以上、秩序が乱れないように一定のルールが必要となります。ルールを文字で明確にしておくことで秩序を整え、不必要なトラブルを未然に防止する目的があります。

就業規則との違い

法的に明確な違いがあるわけではありませんが、就業規則は労働条件に関することを記載することが一般的です。雇用契約書だけでは網羅できない様々な労働条件を記載します。就業規則だけで全てのルールを定めても構わないのですが、文字数が多くなりすぎると確認したい条文を探しにくくなりますので、育児介護休業やハラスメントなどの文字数が多くなりがちなテーマは、就業規則とは別に規程を作ることになります。

社内規程の種類

企業内でさまざまなルールが定められているように、社内規程にも多くの種類が存在します。

規程管理の難しさとは

一般的な文書作成ソフトでは作業しにくい点がいくつもあるので、代表的なものをご紹介します。

【1】条番号がずれやすい

規程を編集していると、途中に新たな条文を追加したいことがあります。しかし箇条書き設定などをきちんと行っておかなければ、後ろにある条文の番号がずれてしまう可能性があります。また、「第〇条に定める・・・」などの文言が規程内にあれば、それらも全て修正しなければなりません。さらに、別規程において「就業規則第〇条に定める・・・」などのように規程をまたぐ文言があれば、修正作業はさらに大変になります。

【2】法改正などの反映が漏れやすい

労務に関する法律は頻繁に法改正が行われます。改正内容によっては規程に反映しなければならないのですが、改正頻度が多いと反映が漏れてしまうことがあります。どこまでの改正を反映できているのか、会社としてきちんと管理することは意外と難しいです。

【3】改訂履歴を記録しにくい

文書作成ソフトなどで管理していると、改定時には上書きすることが多いかと思います。そうすると、いつ何が変わったのか分かりにくくなってしまいます。別に新旧対照表を作成したり、既存ファイルを残して改定後ファイルは別に作成するなどの対策はありますが、いずれにしても面倒で、後任の担当者が一目で見て分かりやすいとは言い難いのではないでしょうか。

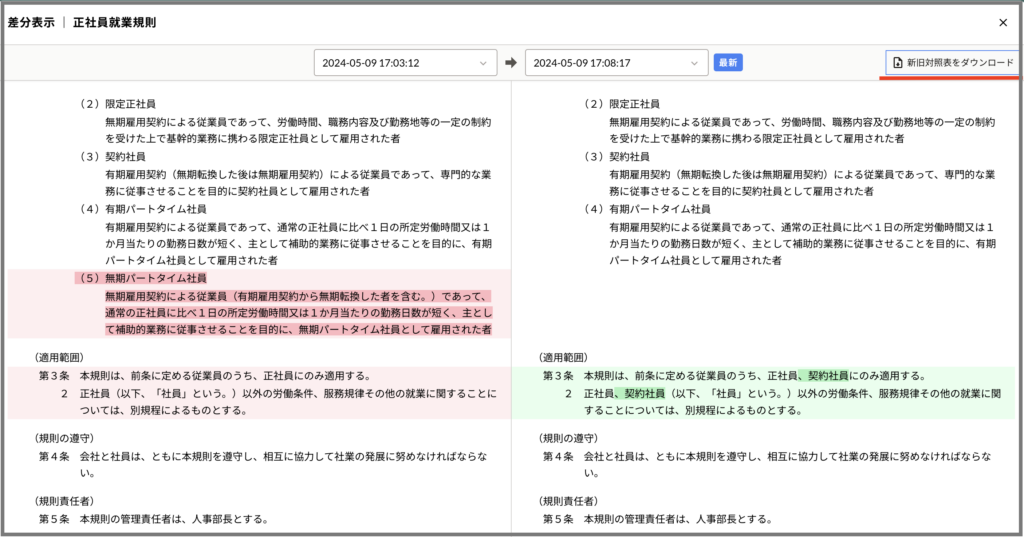

【4】新旧対照表の作成が面倒

改定する際、従業員から意見や同意をもらうことになります。そのためにはどこがどのように変わったのか分かりやすく説明しなければなりません。一般的には新旧対照表というものを作成しますが、変更前と変更後の文言をまとめて綺麗な表にすることは大変です。

【5】従業員への周知が大変

新旧対照表ができたとしても、従業員に周知するのは意外と大変な作業です。規程は周知してこそ有効となりますので、適切な周知は重要な業務です。一斉メールなどでデータの配布自体は難しくないですが、改定箇所や意図の説明、誰が見て誰が見てないのかの把握など、全従業員に行うとなると難しく、従業員数や拠点数が多い会社では負担が大きいです。

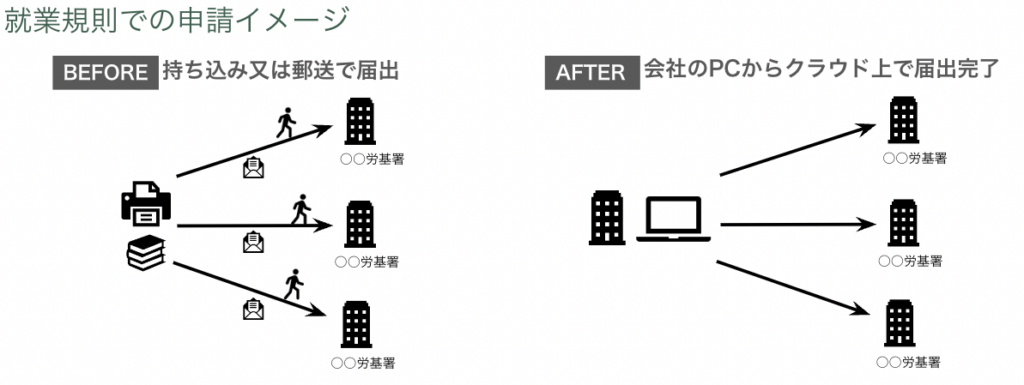

【6】労働基準監督署への届出が面倒

完成した規程は、労働基準監督署への届出が必要な場合があります。一般的には印刷したものを持ち込むか、郵送することで届け出ることになります。拠点が離れていると複数の労働基準監督署へ届け出なければなりません。本社一括届出という制度もありますが、規程の内容が同一であることなどの要件を満たさなければなりません。e-Govによる電子申請であれば多少楽になりますが、複数の労働基準監督署へ届け出る場合はそれぞれ送信しなければならないなど面倒な点も残ります。

社会保険労務士・武久の実体験

私は社会保険労務士として規程業務に携わっていますが、まず新旧対照表の作成が非常に面倒に感じていました。当時の新旧対照表は、文書作成ソフトの中に表を作り左右で新旧を分けて記載するようにしていました。規程ファイルから文字をコピー&ペーストすればいいので入力に手間がかかるわけではなかったのですが、旧規程と新規程のそれぞれから改定箇所を探したり、改定したのに新旧対照表への記載が漏れている箇所がないか何度も確認したりと、細かなところで意外と手間がかかっていました。条文を1つ変えるだけなどの小規模な改定であればまだよかったのですが、条文をいくつも変える大規模な改定だと大変な思いをした記憶があります。

また、改定時に必要な修正が漏れてしまうこともありました。規程内に「第〇条に定める・・・」などの文言があれば、条数がずれた際に修正しなければなりませんが、大量の文字の中から漏れなく見つけ出して修正するのはかなり面倒でした。目次についても、新規作成時には良かれと思って作成していましたが、改定時に目次まで修正するのは大変な作業でした。

何よりも課題に感じていたのが管理方法の属人化です。弊所には私の他に有資格者を含むスタッフがいますので、スタッフが改定業務を行ってくれることも多くあります。文書作成ソフトで管理していた頃は、ファイル名の付け方、ファイルの保存場所、新旧対照表の形式、改訂履歴の記録方法など、スタッフごとにやり方が異なるものが多くありました。ルールを決めて運用するとある程度は解決しましたが、他の担当者が一目で分かるほどの徹底は難しかったです。

弊所のような社会保険労務士事務所だけでなく、一般の会社でも似たような課題を抱えていることが多いのではないでしょうか。文書作成ソフトや紙で管理している会社では、どれが最新版で、何がいつどのように変わったのか把握できていないということが少なくないはずです。近年は転職が当たり前になりましたので、規程業務の担当者が急に退職しても影響が少ないようにしておかなければなりません。

規程管理システムの機能

以上のような課題を解決できる、規程管理システムに搭載されていることの多い機能をいくつかご紹介します。

新規作成機能

規程管理システムと聞いて一般的にイメージしやすいのはこの機能ではないでしょうか。アンケートなどに回答することで、ある程度の規程が作成できます。元になるひな型は、著名な弁護士や社会保険労務士が監修していることが多いです。

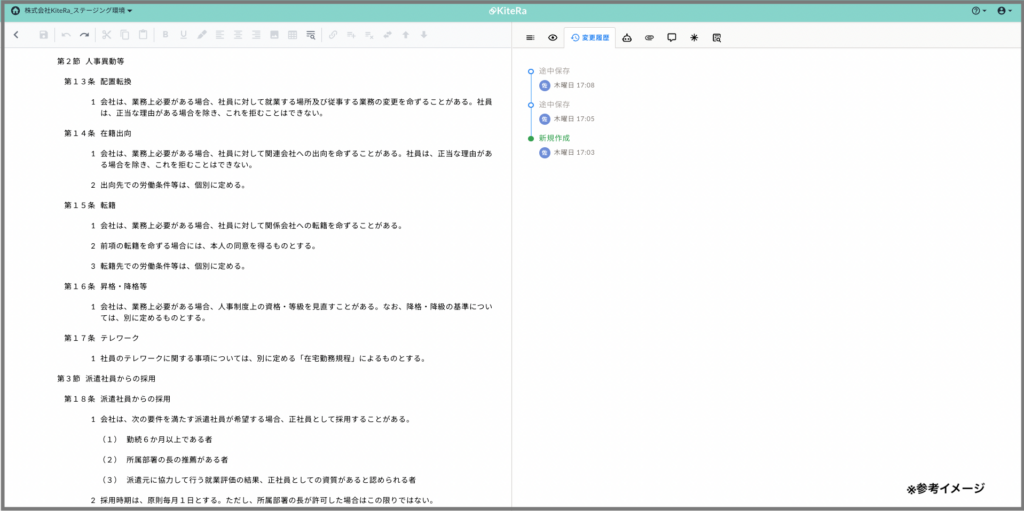

編集機能

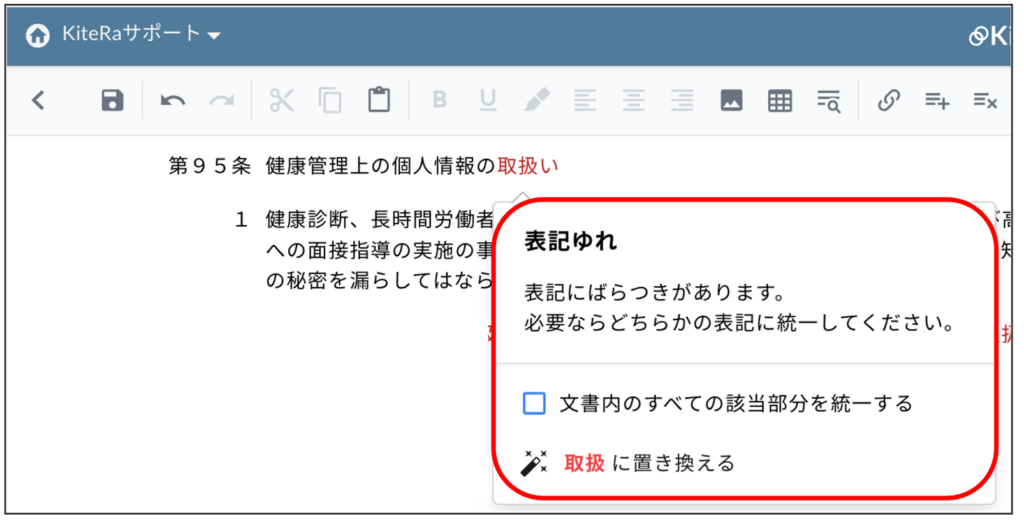

文書作成ソフトなどにはない、規程管理に特化したシステムならではの便利な編集機能が多くあります。例えば以下のような機能です。

- 条数を自動で修正してくれる

- 目次を自動で作成・修正してくれる

- 画面内の目次をクリックすると該当箇所に飛ぶことができる

- 「又は」、「または」などの文字のゆらぎを抽出して自動的に統一できる

- 自動的に新旧対照表が作成される

- 法改正時に例文を提示してくれ、それをそのまま挿入できる

法改正反映機能

規程への反映が必要な法改正があった場合、改正項目をリストにしてくれます。その中には改正内容の解説や条文例などが記載されています。自社の規程への反映が完了したらチェックを付けることもできるので、どの法改正を反映させたのか、どの法改正の反映がまだなのかが一目で分かります。

キテラボ編集部より

武久亮介先生がKIteRa Bizを紹介している動画もございます。「就業規則」の編集と「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」の作成を実演し、法改正反映機能や、編集機能などを説明しています。本記事と合わせて、ご参考になれば幸いです。

履歴管理機能

規程を編集して保存すると、自動的に編集履歴が保存されます。過去に保存したものとの比較も簡単です。改定履歴が時系列順に並んで表示されるため、編集した当事者ではない後任者であっても、いつ何がどのように変わったのか一目で理解することができます。版を確定する際は、改定の概要をメモとして残すこともできます。

周知機能

従業員のアカウントを作成しておき、そのアカウントに対して一斉に周知することができます。従業員に届いたメールに記載されたURLをクリックすると、分かりやすい新旧対照表で確認できます。管理者側からは、誰が閲覧済みで誰が未閲覧なのか確認することもできます。

電子申請機能

初期設定以外ではe-Govを開かず、システム内から電子申請することができます。少ないクリック数で簡単に申請できるよう工夫されており、初期設定として会社の情報を登録しておけばストレスなくスムーズに申請することができます。進捗確認や公文書取得もシステム内から可能です。複数の労働基準監督署へ届け出なければならない場合であっても、システム内で拠点を複数選択して申請すれば、それぞれの労働基準監督署へ自動的に送信してくれます。また、規程だけでなく、36協定や1年単位の変形労働時間制など、協定届の電子申請に対応しているものもあります。

社会保険労務士・武久が考える規程管理システムのメリット

以上のように、規程管理システムには規程業務を効率化する機能が多く備わっています。これにより、導入することによる主なメリットは以下のとおりです。

【1】マイナーな規程でも簡単に作成できる

メインとなる就業規則の作成も簡単にできますが、それ以外の付属規程を作成する際にはより重宝します。著名な弁護士や社会保険労務士と提携して規程ひな型が作成されていることが多いので、できあがる規程への安心感もあります。自分でひな型を探してきてアレンジすることで代替可能ですが、アンケート形式の方が明らかに作成スピードが早いです。アンケート形式にすることで検討すべき項目が分かりやすいので、上長へ確認する際も要点を絞った質問をすることができます。

【2】規程ならではの細かな編集が効率化できる

文書作成ソフトでは解決しにくい細かな編集が可能です。規程作業特有の細かい作業が面倒で、規程の編集を億劫に感じている方も多いのではないでしょうか。そういった作業を効率化できると、規程作業への苦手意識が薄れるかもしれません。

【3】自動的に履歴を管理してくれる

意外と面倒な新旧対照表の作成や、時系列順の保管などを自動で行ってくれることで、半強制的に統一された管理になっていきます。自社でルール化することは面倒で、ルールを徹底させることも難しいと感じていれば、自動的に行ってくれるありがたさを実感できるはずです。

【4】分かりやすい形で周知できる

分かりやすい新旧対照表、閲覧者管理などで周知業務を効率化できます。規程は周知してこそ有効となりますので、見落としがちですが非常に重要な業務です。従業員に理解してもらうことが大事ですので、従業員が確認しやすい周知ができると後々のトラブルを減らすことができるのではないでしょうか。

【5】スムーズに電子申請できる

規程業務は、作成・編集だけでなく、届出までしてやっと完了です。届出を効率化するには電子申請が効果的で、e-Govから直接よりも、システム経由で電子申請した方が圧倒的に楽になります。規程の電子申請は滅多にしないという会社であっても、協定届の届出は毎年必要な会社が多いのではないでしょうか。特に拠点数が多いと協定更新時期は忙しくなってしまいますが、システムから電子申請できると大幅な効率化につながります。

まとめ

規程の業務を改めて思い返してみると、思っていたより多くの業務があったのではないでしょうか。規程管理システムというと規程の作成や編集を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、それと同じくらい履歴管理や周知なども重要な業務です。特に昨今は転職が当たり前の時代ですので、誰かひとりしか分からない状態は事業継続にとって危険です。従業員に納得して働いてもらうためにも、自社の規程について把握しやすい環境を常に作っておくことは重要です。

これを機に規程管理システムを試してみたい、導入を検討してみたいという場合、まずはKiteRaを試してみてはいかがでしょうか。実際に私が社会保険労務士として利用しており、その使いやすさは体験済みです。もちろん自社が使いやすいものを導入されるのが一番なので無理に勧めるわけではありませんが、KiteRaであれば私自身が利用しているので自信をもってお勧めできます。

【規程管理システム KiteRa Bizの詳細は下記リンクからご覧ください。】

新しい規程管理のカタチ!社内規程DXサービス

社内規程DXサービスとは、社内規程の作成・編集・管理・共有・申請の一連のプロセスを統合管理するシステムです。統合管理することで各プロセスの業務を効率化し、企業のガバナンス向上を実現します。